Depuis le début du mois, j'ai envisagé une intimité à défendre, à protéger ou à conquérir – oui, j’arrive à résumer les trois textes précédents d’un coup, et pourtant cette organisation de ma pensée n’apparaît que rétrospectivement : je n’avais pas prévu de m’y prendre comme ça ! Dans tous les cas, c’est une intimité conçue comme individuelle. Pourquoi ? Parce que tout rapport de domination commence par redéfinir à l’avantage de celui qui domine l’intimité du dominé. Il est donc essentiel d’envisager immédiatement comment préserver celles et ceux qui sont attaqués, c'est-à-dire concrètement les enfants et les femmes.

Néanmoins, il est tout aussi dangereux de limiter l’intimité à cette échelle du corps individuel – justement parce qu'il s'agit de frontières où l’individu peut être emprisonné encore plus facilement que violé. Donc, garantir la protection de l’intimité que chacune et chacun désire n’est que la moitié du travail. L’autre moitié est de maintenir cette intimité ouverte.

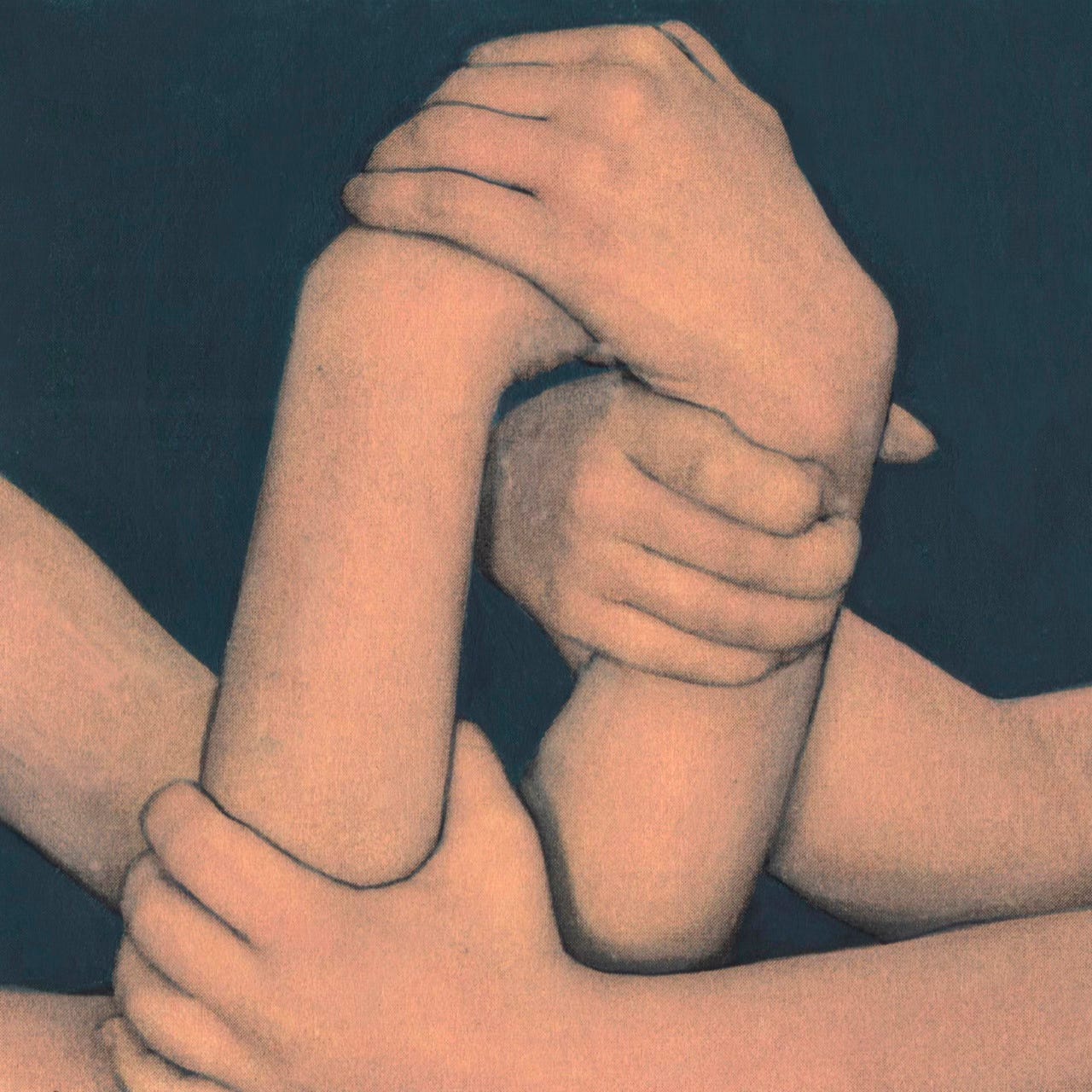

En effet, j’ai noté dès le début que l’intimité se définit comme un rapport entre plusieurs individus. Pris isolément, aucun d’entre eux ne serait capable de poser ses propres frontières, puisque cela n’aurait aucun sens. Par conséquent, l’acte de négocier l’intimité est logiquement inséparable de celui de la définir. Dans une approche dynamique, l’intimité ne désigne rien d’autre qu’un jeu de distanciations et de rapprochements. Vivre, c’est très précisément faire mouvoir ensemble nos intimités et se rendre familiers les uns des autres.

A partir d'un cadastre général des espaces et des temps socialement défini (par exemple, la proximité admise dans le métro ou sur les plages en cas d’affluence, l’éloignement en cas de pandémie ou sur les chemins de randonnée, etc.) notre intimité prend forme avec celle des autres, plus ou moins proches. Malgré l’impression de constituer des bulles séparées dont les frontières devraient être infranchissables, l’intimité n’a pas pour fonction de faire de l’individu une citadelle imprenable ; au contraire, elle vise à garantir sa sécurité dans la plus grande ouverture possible.

Voilà pourquoi gagner en intimité n’implique pas une guerre de territoire, où tout ce qui est gain pour l’un est une perte pour l’autre (comme dans l’exemple de la guerre des rideaux, dans la précédente méditation) : sans cela, la notion de « respect » de l'intimité se trouverait dévoyée pour alimenter et aggraver l’isolement de tous les individus. Non ! L'intimité, comme la liberté, s’augmente en se partageant.

Favoriser et développer des rapports d’intimité signifie donc tendre à chacun un miroir où il puisse se reconnaître dans ses rapports. Si l'intimité est associée à un repli sur soi, il faut se souvenir qu'elle prend sens que dans une circulation qui nous permet de nous sentir exister à différentes échelles – à deux, à trois, à mille, à plusieurs milliards.

A la semaine prochaine !

Maxime

Merci Maxime et comme toujours vous nourrissez nos réflexions… Je reste un tout petit peu sur ma faim sur le concept de familiarité, qui est dans le titre mais n’apparaît en fait que peu dans le texte… je prends cela comme une invitation à y réfléchir (génie familier, démon familier, familiarité malvenue ou bienvenue… le langage est décidément une source inépuisable)! Belle semaine à vous

Pour poursuivre cette réflexion sur les rapports sociaux qui définissent et à la fois viennent déstabiliser notre rapport à l’intime (ce que vous soulevez à mon sens ), portons également notre regard sur l’approche des sciences sociales. La très belle revue Sensibilités a publié justement un numéro sur :

Les Paradoxes de l’Intime (n°6)

Revue Sensibilités – N° 6

Coord. par Arlette Farge et Clémentine Vidal-Naquet.

Bonne lecture peut-être.